« Mixotrophia » : plonger dans la bioluminescence

Mixotrophia explorent la manière dont les données, signaux et interférences façonnent notre perception du vivant et de l’environnement.

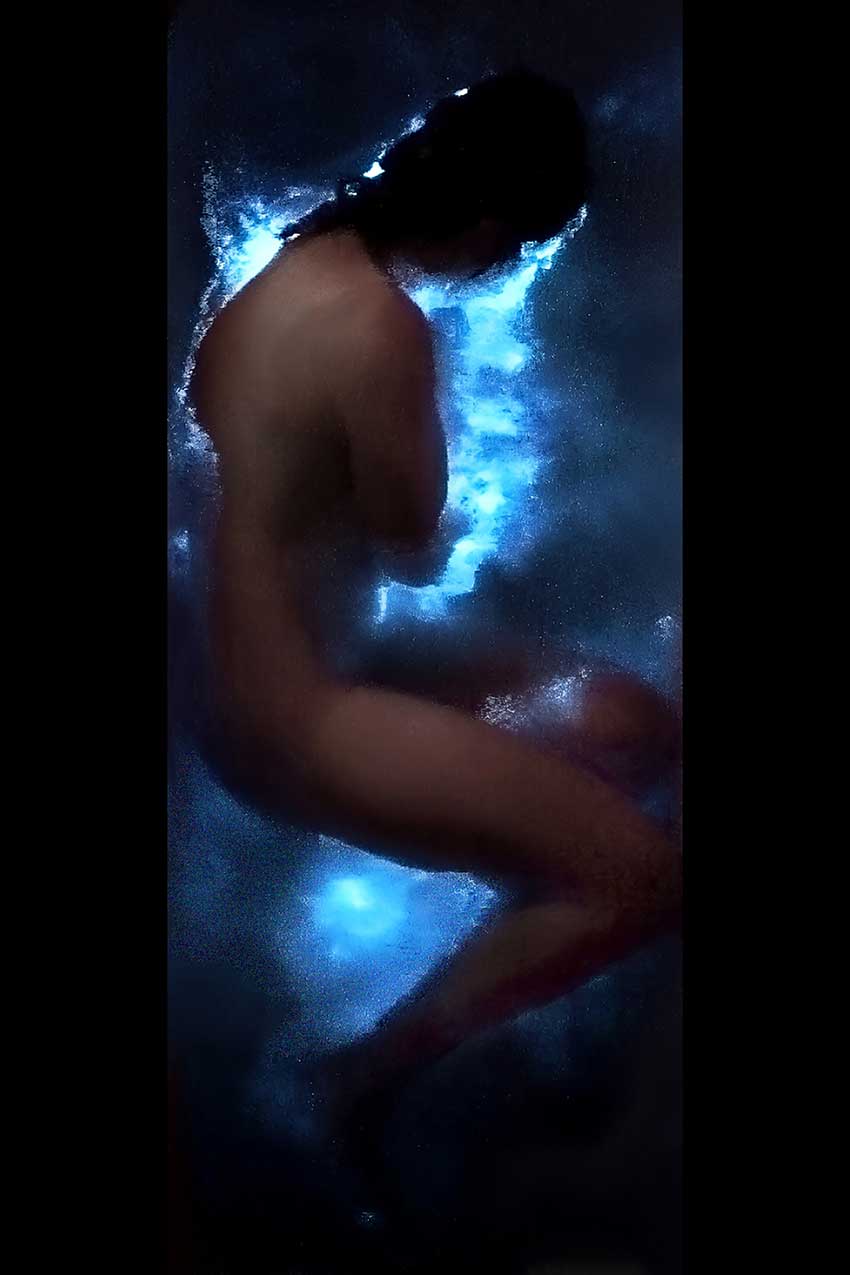

Cet hiver, l’artiste plasticienne Pauline Hegaret s’est livrée à l’expérience très singulière de s’immerger dans un milieu aquatique contenant des microalgues bioluminescentes (émettant leur propre lumière).

Un dispositif de captation lui permet de garder traces de ces moments magiques et fugaces où le phytoplancton réagit au contact de son corps créant autour un halo bleuté sublime.

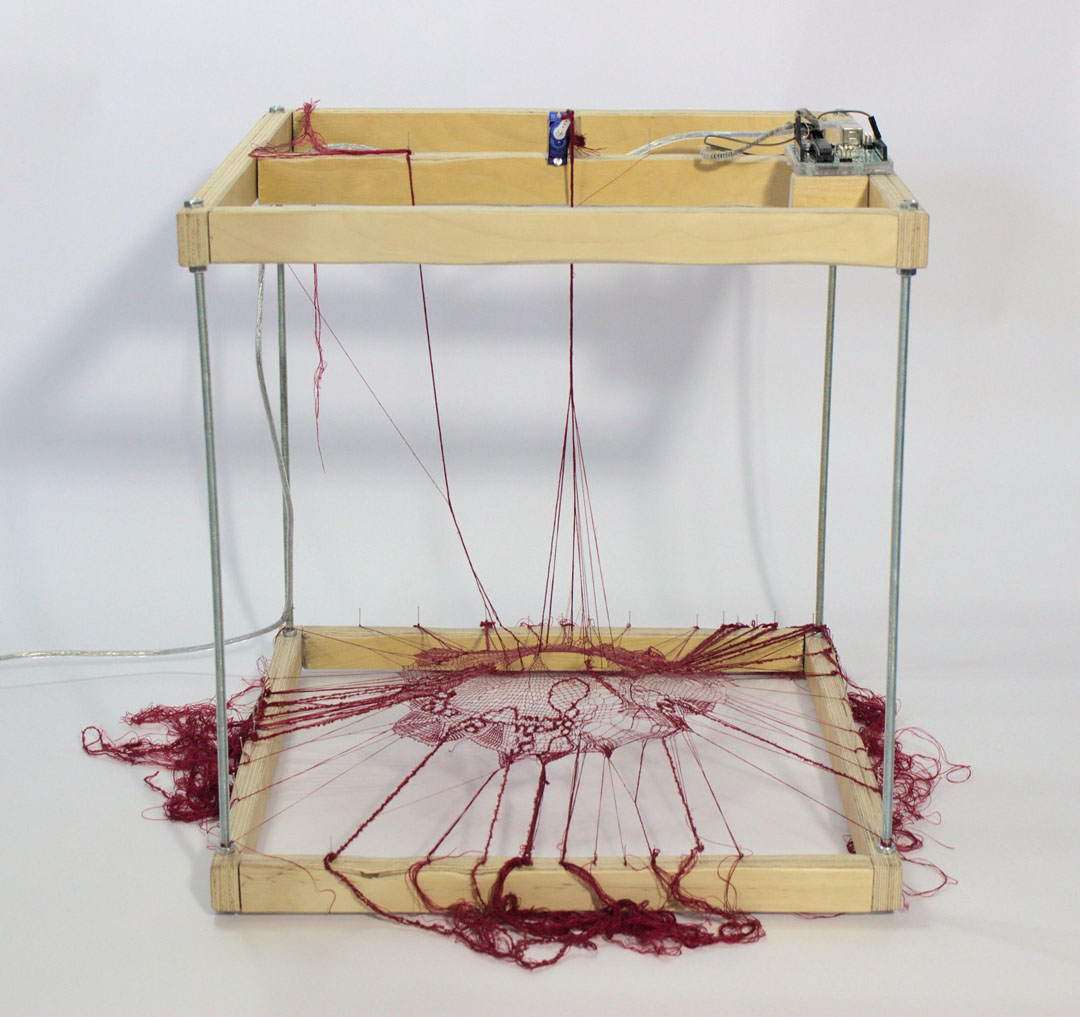

En capturant les réactions lumineuses du plancton ou en observant l’adaptation physiologique humaine en milieu aquatique, les œuvres Corps céleste et Impositions interrogent la frontière entre information et interprétation.

Loin d’être de simples mesures objectives, ces données – biologiques ou climatiques – sont des signaux ambigus, dont l’intelligibilité varie selon le contexte et l’espèce qui les perçoit.

L’augmentation des efflorescences planctoniques, en partie liée aux changements environnementaux, illustre cette complexité : s’agit-il d’un indicateur de déséquilibre ou d’une dynamique méconnue ?

Pauline Hégaret, Impositions (extrait), vidéo & micro-organismes bioluminescents

En révélant ces phénomènes à travers des images et des vidéos, ce projet met en lumière la porosité des catégories entre humain, animal et végétal.

Pauline Hégaret, Corps céleste, capture photographique de 2025 issue d’un film réalisé en laboratoire (CNRS Lemar Ifremer) pour le projet « Mixotrophia »

Au-delà de tester et d’enregistrer les interactions entre son propre corps et les micro-organismes bioluminescents, Pauline Hégaret suggère également une réflexion sur l’histoire des arts et des pratiques liturgiques, l’évolution des cosmogonies, l’eau, le baptême, les impositions, les renaissances, les rituels.

Pour l’artiste

« les changements sociaux mènent à des évolutions dans les pratiques culturelles et les regards portés sur l’environnant, l’environnement, redéfinissant les catégories du vivant et ce qui importe à nos existences partagées.

Ce travail sur l’eau, la renaissance, le baptême avec des microorganismes présente la conscientisation écologique comme nouvel horizon de transcendance.

Parties prenantes du cénacle ou simples spectateurs-rices, nous côtoyons les objets naturels et non-naturels, hybrides produits par les sciences et technologies humaines au sens porté par l’anthropologue Bruno Latour « Nous n’avons jamais été modernes », et plus récemment la philosophe américaine Donna Harraway. »

À propos du projet

MIXOTROPHIA est une continuation des projets « Bruit cosmique » et « Solar Bloom » menés précédemment par l’artiste en collaboration avec la chercheuse en biologie marine Hélène Hégaret, directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) à l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM).

La mixotrophie est le mode trophique d’organismes vivants capables de se nourrir par autotrophie (via la photosynthèse) aussi bien que par hétérotrophie (aux dépens de constituants organiques préexistants), consécutivement ou simultanément. Ces organismes sont dits mixotrophes.

Le projet Mixotrophia est accompagné par Espace d’apparence dans le cadre de l’Aide à l’accompagnement des jeunes artistes plasticien.ne.s en Bretagne avec le soutien de la Région Bretagne, et la précieuse contribution d’Hélène Hégaret, chercheuse en biologie marine et coresponsable du projet ANR HABIS (CNRS – Université de Bretagne Occidentale) à l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) au sein du LEMAR.

À propos de l’artiste

Pauline Hégaret vit et travaille à Brest. Diplômée de l’École nationale supérieure d »architecture de Bretagne, d’un master 2 en anthropologie (Université Nice Sophia-Antipolis) et d’un master 2 en sociologie et sciences politique (Université Paris 9 Dauphine), elle mène des recherches à la croisée des arts et des sciences sociales et crée des dispositifs visuels et sonores qui questionnent les changements sociaux et les enjeux environnementaux actuels.

Ces recherches se concrétisent lors de résidences, dans des performances sonores et installations, des applications internet, des jeux vidéos pastiches ou encore des peintures et des parcours vidéos.